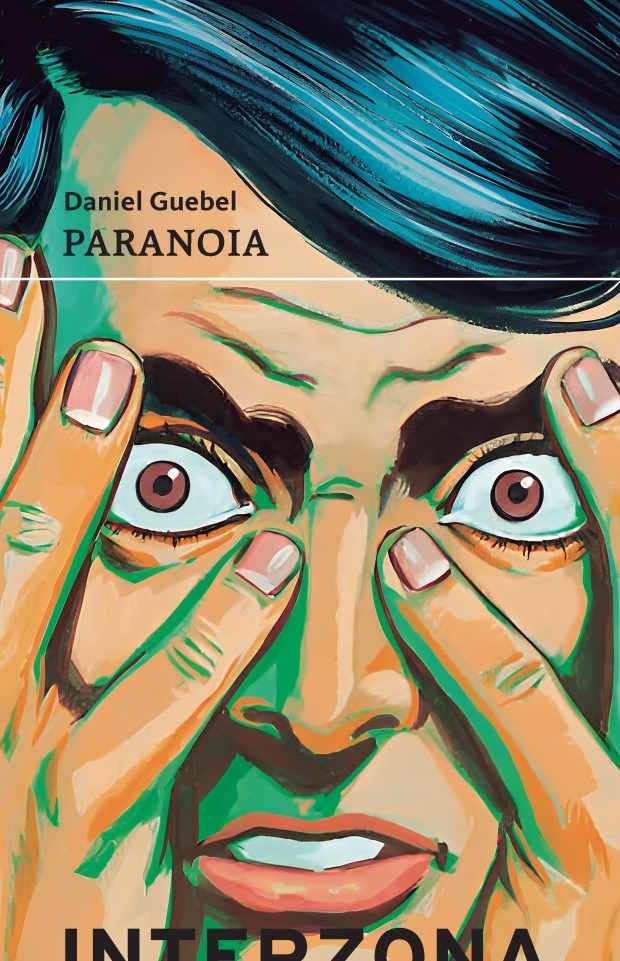

“Paranoia” de Daniel Guebel: crónica de una intimidad intervenida

En su nueva novela, el escritor argentino propone una trama atrapante y desconcertante, estructurada en tres secciones con nombres propios y una serie de escenas breves que funcionan como microdocumentos: llamadas a deshora, anécdotas domésticas, informes médicos, confidencias de espías, cartas. Una obra que se instala en la intimidad contemporánea.

Daniel Guebel es escritor, periodista, guionista de cine y autor de obras teatrales.

Por Carlos Aletto

Cuando se entra en un campo de fuerzas, lo que se percibe no es una trama sino la fricción: la verdad se libra como una guerra de voces que no cristaliza jamás en “el” relato; la identidad se arma y desarma en el aire: una voz que dobla otra voz (un contratenor capaz de elevar su registro hasta volverse otra), un yo performado antes que esencial. La singularidad de un niño desborda el vocabulario clínico y roza una suerte de ingeniería personal; artefactos domésticos vuelven a la intimidad un territorio de escucha; y los fragmentos acústicos reordenan el mundo. Burocracias lejanas olfatean cuerpos e inteligencias como si fuesen recursos, y una retórica que mezcla a Darwin con Marx legitima inversiones del orden –en forma de depredaciones, capturas, simulacros– sin prometer jamás una síntesis. Todo vibra a la vez, sostenido por una prosa de precisión y, a la vez, afectiva. Todo esto arma el clima que propone “Paranoia”, la nueva novela de Daniel Guebel, publicada recientemente en Interzona.

La trama es atrapante y desconcertante a la vez: tres secciones con nombres propios –“María”, “Fabricio”, “Marcelo”– y una serie de escenas breves que funcionan como microdocumentos: llamadas a deshora, anécdotas domésticas, informes médicos, confidencias de espías, cartas. El índice sugiere un orden, pero es tan solo un señuelo porque emerge un régimen de prueba inestable donde cada nombre trae una gramática de la convicción y un modo de refutar a los otros. El lector entra por la voz, no por los hechos: la novela pide escuchar antes que comunicar o investigar.

Conviene, en este punto, situar al autor para entender la modulación del proyecto. Daniel Guebel (Buenos Aires, 1956) publicó su primer libro, “Arnulfo o los infortunios de un príncipe”, en 1987; muy temprano obtuvo el premio Emecé y el Segundo Municipal por “La perla del emperador”. Desde entonces, su copiosa obra –más de treinta títulos entre novelas, cuentos y teatro– alterna fantasía y diseño riguroso, con constantes que van de las conspiraciones a los mecanismos narrativos, de la disolución del yo a los experimentos que salen mal. Es guionista premiado (por “Tesoro mío”) y coautor de versiones cinematográficas de sus propias ficciones. Entre sus reconocimientos recientes, figuran el Premio Nacional por “El absoluto”, el de la Crítica por “El hijo judío” y el Konex de Platino. Si en “El absoluto” la saga familiar se expande en seis generaciones y busca una totalidad por la vía de la música, la ciencia y la mística; si en “El rey y el filósofo” la política se dramatiza como coreografía cortesana y el expediente epistolar organiza un archivo ficcional; y si en “La mujer del malón” la relectura histórica y el “realismo fabuloso” reformulan la dicotomía civilización/barbarie, “Paranoia” se instala, en cambio, en la intimidad contemporánea: una célula mínima –pareja, ex, hijo– bajo presión legal, tecnológica y geopolítica. El cambio no es de ambición, sino de escala.

En “María” se componen los acordes de ese cuarto pequeño donde el narrador atiende llamadas nocturnas, pone a calentar agua para el té, vuelve al tubo, escucha historias que avanzan y retroceden en un fluir sin principio ni fin. La maternidad aparece sin sombra pastoral: el parto de Adrián –cuerpo, vérnix, aire que no llega, el grito que por fin irrumpe– desmonta cualquier mito tranquilizador. La economía cotidiana –cuidadoras que no duran, una prepaga renuente, cantidad de papeles, sesiones y sesiones y audiencias– convierte el cuidado en una negociación con instituciones y costos; la ética, en ese marco, solo existe si se traduce en decisiones y recursos concretos; de lo contrario, queda en consigna. Allí se enciende una chispa moral incómoda y verosímil: junto a la entrega absoluta, asoma el deseo inconfesable de descanso, incluso de pérdida, como si el amor y el agotamiento pudieran ocupar la misma frase. Y en ese flujo comparece un detalle que se vuelve síntoma: según quién hable, Adrián está muerto, vivo, secuestrado, recuperado; la “verdad” es una administración de versiones que se miden por eficacia afectiva, no por verificabilidad.

La técnica entra por los intersticios del hogar. Así como en la novela “Nina”, el contestador automático es centro de la traición amorosa, en “Paranoia” un baby-call capta voces que no debería; un niño manipula un ábaco con destreza improbable; en un supermercado, el monitor responde a su mera proximidad y las ventanas giran. La escena no se filma como milagro, sino como interfase: pantallas, cámaras, protocolos de un comercio de barrio se vuelven red de observación. Ante esa estela, el deseo de “llevarlo a centros de investigación” aparece y se rechaza a la vez: la tentación de convertirlo en “caso” es inmediata; la resistencia, también.

En “Paranoia”, cuidado y gobernanza están a un gesto de distancia.

“Fabricio” reescribe el viejo mito del padre que vuelve como un relato de inteligencia de Estado y botánica extrema. Ese hombre que llama desde lejos no regresa solo: vuelve con una retórica que mezcla Darwin y Marx en un catecismo de inversión –las plantas carnívoras como emblema natural de la depredación que gobierna la política, la promesa de “destrozar lo viejo para dar lugar a lo nuevo”– y con un invernadero vigilado donde la vida vegetal se hipertrofia hasta la monstruosidad. El Ministerio de Seguridad del Estado chino detecta el caso Adrián no por un paper sino por un detalle mínimo –un cajero que ve las pantallas bailar– y lo reporta. El mundo entra por el súper, y la ciudad latinoamericana deja de ser afuera: es un nodo más. La propuesta que sigue –programas de investigación, viajes, la tentación de una “transubstanciación” que asimile singularidades humanas y capacidades vegetales– mueve la novela hacia un borde posthumano que ella misma pone en duda. No hay triunfo de la ciencia ficción, hay protocolo, ensayo y error, y dos nombres propios que cristalizan esa zona gris: vidas suspendidas por un contacto con lo que no debía tocarse.

El libro trabaja un grotesco político sin postal: desmonta estampas y hace friccionar una cocina, una oficina financiera, los ruidos de fritura de una línea cruzada y un baby-call que intercepta conversaciones, junto con la pragmática de los negocios. El resultado es más inquietante que cualquier postal: lo que antes era un afuera abstracto aparece como continuidad concreta de la misma red de observación que atraviesa el departamento, el supermercado, el teléfono.

Cuando el foco gira a “Marcelo”, la novela se interna en una masculinidad fracturada: súplicas melodramáticas junto a la puerta del cuarto, promesas de cuidado a los pies de la cama, violencia en la vuelta de la esquina, la medicalización como argumento, la música que se desarma –mi imagen: un tango partido– y un fraseo como si dividiera en sílabas los versos de una lengua muerta, al ritmo del fracaso vital. Alba y Cristina, figuras que irrumpen y se instalan donde no deberían, intensifican el gaslighting doméstico; las medidas cautelares conviven con secuestros, recuperaciones, abogados; la voz amenazante del teléfono no deja de sonar. El niño queda así capturado en un triángulo de relatos incompatibles: prueba para un juez, moneda de presión afectiva, promesa de talento, prueba de locura ajena.

Daniel Guebel, autor de “Paranoia”.

El cierre no cierra, y ahí está su acierto: una carta habla de un adolescente que reconfigura a voluntad las relaciones de su propio cerebro, una “voluntad a la enésima potencia”, una curva de potencia abierta hacia lo desconocido. En la misma página, el narrador confiesa no saber si su hijo está “en manos de científicos chinos” o internado a diez cuadras. La literatura replica el diagnóstico: sostiene, en simultáneo, la promesa tecnocientífica y el encierro de barrio, sin optar. Lo que se asienta, en cambio, es una última imagen devastadora: María inclinada sobre un cuerpo en agonía para decir lo que se dijo mil veces y nunca así –“ahora sabés que nadie te amó nunca como yo te amo”–. La frase no revela nada: desarma el expediente.

Lo más interesante de “Paranoia” es la forma puesta en marcha para narrar, es decir, no importa tanto el qué sino el cómo lo cuenta. La prosa es nítida, de frase breve, atenta al detalle material; ensambla sin ruido los lenguajes de la casa, la clínica y la inteligencia. La economía de escenas impone un régimen de prueba: cada pieza afirma y a la vez incrimina a quien la emite; el lector queda obligado a una política de la escucha que es también un riesgo. Los sentidos parecen someterse a un régimen de sonoridad. La alternancia de registros –clínico, sentimental no edulcorado, burocrático, botánico-weird– impide que el libro derive hacia el thriller geopolítico o hacia el melodrama puro. Y, en lo subterráneo, las plantas carnívoras hacen algo más que decorar: prestan una lógica a la forma, la de una captura que asimila lo otro, que se alimenta de lo ajeno, para crecer con una fuerza robada. El diálogo con tradiciones próximas –cierto “estilo paranoico” que va de Piglia a las hipótesis conspirativas de nuestras crónicas urbanas, los chinos de supermercado de Aira, la prosa civil de investigación a lo Walsh– existe, pero no es pastiche: el libro opera en presente, sin nostalgia y sin sátira externa, como una fenomenología de la sospecha con costos afectivos medibles.

Leída en el arco de una obra que incluye “El absoluto”, “El rey y el filósofo” y “La mujer del malón”, esta novela confirma una constante y exhibe una torsión. La constante: la tensión entre una voluntad singular –que sueña con transformar las coordenadas del mundo conocido, ya sea un linaje, un reino, una frontera o, ahora, una familia– y los resultados catastróficos que ese impulso suele desencadenar. La torsión: ya no se trata de la gran maquinaria de la historia, ni de genealogías desmesuradas o reescrituras del siglo XIX, sino de un laboratorio doméstico donde Estado, técnica y amor comparten herramientas y confunden sus dinámicas.

Al terminar la lectura, se impone una intuición incómoda: el amor promete, vigila, archiva e interviene como lo hace el poder; solo que duele mucho más. Pero también queda una certeza: Guebel ha construido un artefacto sensible, poderoso, incendiario. La novela, que se presenta como íntima, desordenada, casi inofensiva, despliega un devenir en el que cada paso implica calcular el peso exacto de cada palabra.

Lo más visto hoy

- 1Audaz robo de una camioneta a una joven pareja de la comunidad zíngara « Diario La Capital de Mar del Plata

- 2Un repartidor fue asaltado y despojado de su moto, pero junto a sus colegas logró recuperarla « Diario La Capital de Mar del Plata

- 3Tiene 13 años, nadó durante horas y salvó a su madre y a sus hermanos « Diario La Capital de Mar del Plata

- 4Video: familiares de una paciente agredieron a “sillazos” al guardia de una clínica « Diario La Capital de Mar del Plata

- 5Robo y violencia en la Peatonal San Martín « Diario La Capital de Mar del Plata