El último scrum: la narrativa de Iván Noble

"El doctor Álvarez contra los All Blacks" es su primera novela autobiográfica, en la que narra el proceso de acompañar la enfermedad de su padre y encuentra, en la lengua de todos los días, una antiépica de la despedida.

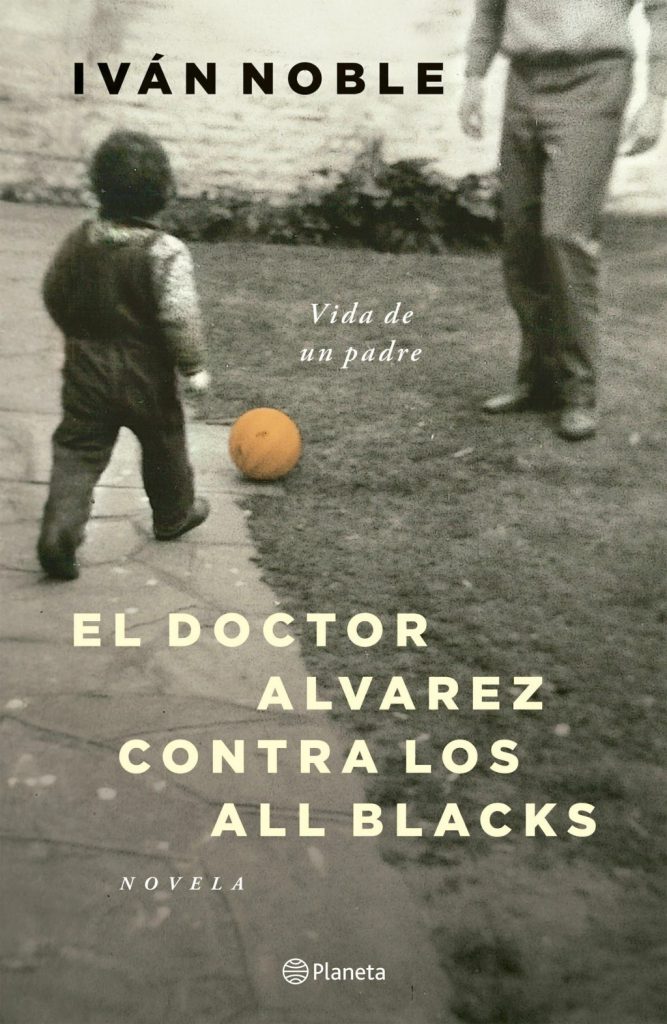

Iván Noble acaba de publicar su primer libro: "El doctor Álvarez contra los All Blacks".

Por Carlos Aletto

La literatura conoce desde sus orígenes la escena del hijo que sostiene a su padre en el trance último. La imagen canónica es la de Eneas, que carga a su padre Anquises sobre los hombros mientras toma de la mano a su hijo Ascanio y huye de la ruina de Troya: tríada de linaje, deber, y porvenir. Desde entonces, la narrativa occidental ha vuelto una y otra vez sobre este motivo para interrogar el relevo entre generaciones, el peso –a veces literal– de la filiación y el modo en que un ser vivo aprende a despedirse. En ese sistema, “El doctor Álvarez contra los All Blacks”, la novela autobiográfica de Iván Noble –músico y escritor–, propone una versión contemporánea y rioplatense: un hijo acompaña el proceso de enfermedad de su padre médico y encuentra, en la lengua de todos los días, una antiépica de la despedida. El título es ya una poética: el último partido no es una gesta homérica sino una contienda imposible y sobria, nombrada con la metáfora más terrenal y feroz a mano, la de enfrentar al seleccionado de rugby de Nueva Zelanda.

Conviene situar de entrada las coordenadas de enunciación. El narrador –un “cincuentón” en primera persona– no disimula su biografía pública de músico: esa identidad no funciona como ornamento, sino como gramática de escucha y de ritmo para decir lo indecible. La música ingresa en la escena de cuidados al padre (suena el jazz, asoman viejos maestros, se encienden recuerdos) y, a la vez, organiza el fraseo del texto: párrafos breves, síncopas de humor y repentinos ‘diminuendi’ que suspenden la voz para dejar hablar al silencio. La escritura se planta así en una zona de cruce entre el diario íntimo y la balada narrativa: hay una respiración de canción que impide el patetismo y, al mismo tiempo, sostiene la tensión afectiva.

El libro arma su arquitectura en 42 escenas numeradas: un mosaico que alterna presente clínico, memoria familiar y pequeñas iluminaciones domésticas. Esta estructura elíptica no obedece a la cronología lineal, sino al modo en que opera la conciencia cuando el tiempo se contrae: un presente de pasillos y timbres que, de pronto, abre ventanas a la infancia en Ituzaingó, a los veranos en la costa o a la geografía afectiva de un hospital de provincia. El efecto de conjunto es el de una temporalidad de las emociones, más que una cronología de calendario: cada escena hace avanzar el duelo no por acumulación horizontal de datos, sino por una variación intempestiva de motivos –la casa, el club, el mar, la guardia médica– que funcionan como leitmotiv.

En términos narratológicos, la novela trabaja con una focalización interna constante: estamos siempre alojados en la mirada del hijo, pero esa mirada se desplaza hacia los otros con una carga mayor de atención. Es decisiva, en ese pasaje, la irrupción de la metáfora que da título al libro. Nace de la conversación terapéutica y cumple una operación doble. Primero, desactiva el repertorio el tema de la “lucha” contra la enfermedad: no hay promesa de victoria ni fe en la táctica, apenas la lucidez de quien reconoce un rival invencible. Segundo, desplaza el centro moral del relato: ya no se trata de lo que el narrador quiere decirle al padre, sino de habilitar la escena para que el padre pueda despedirse de la vida a su modo. Ese corrimiento funda la novela como un modo del acompañamiento: la verdad no es crueldad, es condición de cuidado.

La construcción de personajes obedece a esa misma sobriedad. El padre, Federico Álvarez, no es un héroe trágico ni un caso clínico; es un médico de costumbres firmes, humor seco y vocación de oficio. Se lo conoce por sus gestos y por la memoria de los otros: las guardias en un hospital de provincia, la capacidad de trabajo, cierta alegría a la intemperie que encontrará en el mar su figura amable. La madre, Liliana, organiza la escena doméstica siempre asaltada por preocupaciones y sostiene –hasta donde sea posible– el deseo de morir “en su cama”: querer y decidir, dos verbos que la novela interroga con claridad. La hermana, Marina, funciona como vector práctico de la verdad clínica; el terapeuta, como guía del enfoque; y Panta, el médico de cuidados paliativos, aporta una dicción profesional sin tecnicismos, una retórica del consuelo que no miente. La galería se completa con el hijo del narrador (Benito) y la sobrina estudiante de Medicina, que introducen variaciones generacionales de la misma pregunta: ¿cómo despedirse bien?

Ese arte del escorzo se prolonga en el tratamiento del tiempo. La novela abre con un suceso mínimo –una muerte ajena que el narrador lee en el celular, en el baño, un domingo– que actúa como anagnórisis existencial: la muerte de los otros vuelve inteligible la propia. Desde allí, el texto avanza por viñetas que alternan alta concentración y respiro humorístico. La ocurrencia no atenúa el dolor; lo modula. Noble ensaya lo que podríamos llamar una ironía amorosa: la risa aparece como defensa y homenaje, nunca como puro sarcasmo. En esa clave, uno de los hallazgos del libro es lo que podríamos nombrar como una coreografía de la atención: la narración se posa en minucias (un trámite burocrático en medio del umbral, el ritual de poner música, una frase al pasar) para no estetizar la enfermedad sino restaurar humanidad allí donde el protocolo la adelgaza.

La música, como se dijo, es más que un dato biográfico: es un método para leer el mundo. Atraviesa el libro en dos niveles. En el plano diegético, funciona como compañía: un grabador que suena, una voz que acompaña, un repertorio compartido alrededor de la cama. En el plano compositivo, la prosa adopta un fraseo de balada conversada: oraciones largas interrumpidas por cortes secos, acentos de chiste que detienen el pathos antes del desborde. Cuando el narrador se declara “músico” en el propio texto, no es un gesto de autoridad, sino la admisión de que su oficio es también su instrumento para acompañar: oír bien, sostener el tempo, saber cuándo callar. En el plano temático, la decisión de no monumentalizar al padre resulta central.

A diferencia de otros relatos del duelo que consagran el pasado con un tono elegíaco, Noble construye una memoria íntima y cotidiana: el padre aparece en sus hábitos felices –la playa, el club, la consulta–, en esos pequeños gestos que adquieren una nueva luz tras la pérdida. El texto dialoga con un repertorio clásico –una vez más, Eneas, pero también narraciones contemporáneas del “hijo que aprende a ser padre sin su padre”– y, al mismo tiempo, se desmarca: no hay doctrina del deber ni retórica del sacrificio, sino un aprendizaje pausado de las formas del cuidado. En ese gesto, la novela ofrece una reflexión política –en un sentido amplio– sobre el trabajo de sostener (la casa, el cuerpo, los papeles, el nombre) en un contexto donde las instituciones sanitarias y funerarias tienden a reducir la experiencia a burocracia y protocolos.

El texto puede leerse como una novela autobiográfica de duelo o, alternativamente, como una forma de no ficción íntima. Aunque el pacto referencial es explícito, la estructura responde a la lógica de la novela: hay una cuidadosa dosificación de escenas, motivos que se repiten y una economía narrativa que organiza los clímax.

La elección de bloques breves produce un efecto de variación más que de intriga. El impulso de lectura no proviene de la pregunta “¿qué pasará?”, sino de la promesa –cumplida– de encontrar nuevas formas de decir lo mismo sin repetirlo: el acompañamiento, el humor, la música, la convicción de no mentir, los minuciosos ajustes con que la familia construye una despedida fiel. En esa insistencia hay una apuesta, la de atender lo mínimo para sostener lo esencial.

Por último, el título opera como un dispositivo hermenéutico. “Jugar contra los All Blacks” no es solo una metáfora potente, sino también una clave de lectura para la novela. Define el tono –realismo sobrio, sin lugar para el triunfalismo–, organiza la lógica de las escenas –no se trata de anotar puntos, sino de sostener el juego hasta el final– y ofrece, en su crudeza, una forma de consuelo laico: nombrar las cosas con precisión para estar a la altura de lo que demandan. En ese marco, la figura del médico Panta encarna una verdad compasiva que el texto asume: decir con exactitud, no para herir, sino para hallar las decisiones justas.

La novela resuelve su cierre con la misma sobriedad con la que construyó sus pactos narrativos: sin apelaciones sentimentales ni clausuras morales. Coherente con la tradición evocada al inicio –la de Eneas y Anquises, pero también la de una genealogía más amplia de hijos que han aprendido a sostener en la ausencia–, “El doctor Álvarez contra los All Blacks” se propone como una relectura contemporánea de ese motivo clásico. En su centro hay una forma de piedad moderna: sin grandilocuencia, atenta a los matices de la experiencia, y anclada en la confianza en la prosa como medio para decir, con claridad, aquello que duele. Desde esa precisión, el texto encuentra en la música y el humor una lengua posible en la que el amor –discreto, persistente– puede realizar su trabajo.

Lo más visto hoy

- 1“Pretty Woman”, la más premiada: todos los ganadores del Estrella de Mar « Diario La Capital de Mar del Plata

- 2¿Se va la lluvia?: cómo estará el clima este martes en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata

- 3El mensaje de la hijastra del hombre asesinado en Batán: “Gracias por tantos años siendo el mejor” « Diario La Capital de Mar del Plata

- 4Conflicto vecinal en el barrio San Martín: disparos, piedras, drogas y autopartes « Diario La Capital de Mar del Plata

- 5El Estrella de Mar de Oro fue para Pimipinela « Diario La Capital de Mar del Plata