Itinerarios de lectura: Una lengua deliciosamente mordida

Nomi Pendzik nos conversa acerca de cómo el diálogo se representa en la literatura, y qué elementos debe tener en cuenta un autor para producirlo adecuadamente.

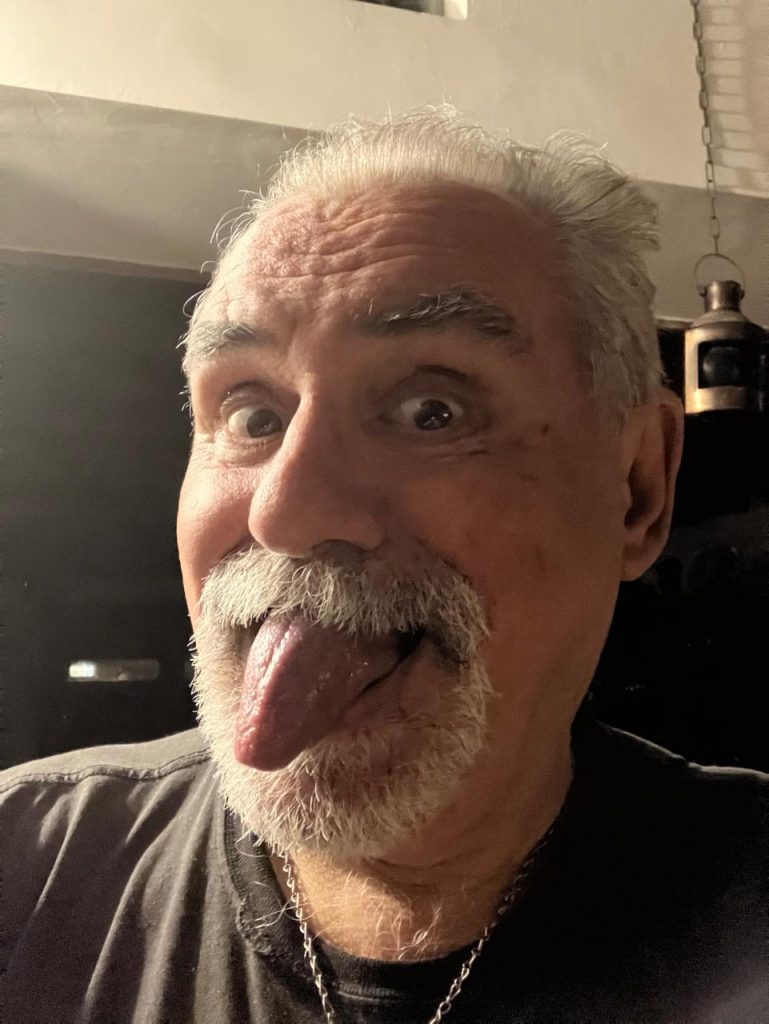

Marcelo di Marco

Por Nomi Pendzik

La conversación es una de las mayores actividades humanas, y la narrativa no podía dejar de incluirla en sus textos, que así resultan más dinámicos y verosímiles.

Cuando vemos una página con las mágicas rayas de diálogo que indican intercambios verbales entre los personajes, ya se nos aligera la lectura: nos dan un respiro al ojo. Y si, además, esos parlamentos vienen acompañados por pertinentes acotaciones del narrador que nos revelan qué hacen los personajes mientras hablan, o cómo dicen lo que dicen, o detallan elementos escenográficos, mejor todavía: imaginamos la escena completa.

Aunque convengamos en que poner a dialogar a los personajes no es tan simple. El escritor decide cuándo resulta necesario que hablen, y qué información entregarán a través de sus palabras –un saludo trivial, sin intenciones anexas y sin consecuencias, probablemente saque al lector de la “hipnosis” que destacaba García Márquez–. Hay que ver también cómo habla cada personaje: ¿su lenguaje corresponde a su época, a su edad y al lugar de donde proviene? ¿Presenta algunas inflexiones particulares –al respecto enseguida recuerdo a Holden Caulfield, el joven protagonista de “El guardián entre el centeno”, de J. D. Salinger, y su muletilla “Eso me mató”–, o habla como todo el mundo? ¿Se distinguen bien los parlamentos de cada personaje, o resulta difícil saber quién dice qué?

El relato que hoy les traigo es un excelente ejemplo de diálogos punzantes y chispeantes, y fue escrito por un hombre que tiene labia suficiente como para inventarlos y seducirnos –lo sé por experiencia propia: se trata nada menos que de Marcelo di Marco, mi esposo, el amor de mi vida–. Pero acá dejé inconcluso el cuento, sólo les muestro el principio. Si quieren saber cómo sigue –cómo avanza la tragedia, digamos– y con cuánto humor negro y ácido termina, búsquenlo en el tomo II de “25 noches de insomnio”, o escuchen la magistral lectura que hace Luis Moretti en su canal “Noches de pluma y tinta”.

“Morderte la lengua” de Marcelo di Marco

(En “25 noches de insomnio, volumen 2”. Buenos Aires, Bärenhaus, 2018).

—Por qué no se morderá la lengua esta mina —me dijo Claudia en voz muy baja y señalando con el pulgar a la pareja de la mesa de al lado, a la derecha de nosotros: ahí las cosas habían empezado casi sin que nos diéramos cuenta, pero ahora era imposible ignorar la situación.

—¿Qué se siente ser un magnífico ‘cornuto’? —desbarraba la tipa, que apuntaba hacia delante con su busto semejante a una proa, por encima de la mesa—. Un ‘cornuto’ como en la de Gassman, eh. —Arrastraba las palabras, y en voz lo suficientemente alta como para que todo el minúsculo restorán la oyese—. Y ojito, que de vos no hablo. ¿Vos sabés que no hablo de vos, mi amor, no es cierto? ¿Bicho?

—Por supuesto que no hablás de mí, mi amor. —El Bicho trataba de salvar la ropa como mejor podía. Sacó la billetera y dijo, mostrándosela—: Dejame pagar la cuenta y…

—… y las pelotas, nene. ¿Qué pensás pagar vos, si no tenés un puto mango? Nunca tiene un puto mango el vivo de mi marido. —Esto lo dijo hablando a uno y a otro lado, y tengo por seguro que cada mesa recibió en estéreo tal interesante anuncio—. Dejá que hoy vuelva a tarjetear con la American que me banca mi viejo, a ver si llegamos a fin de mes por una vez en la puta vida. Maricón.

Olvidados del ‘streusel’ de manzanas que compartíamos, olvidados cada uno de nuestras cucharas de postre, que habíamos dejado en el aire, Claudia y yo veíamos y escuchábamos en detalle cómo aquella borracha se iba volviendo cada vez más borracha, y cómo el pobre tipo se iba volviendo cada vez más pobre tipo. Los teníamos a menos de dos metros, y yo alcanzaba a ver de perfil al hombre, bastante mayor que la otra idiota: sentado frente a ella, simulaba sonreír mientras miraba de reojo a los costados, acaso con la ilusión de que nadie los estuviese viendo y escuchando. Absurda ilusión, porque no había cómo no verlos y escucharlos: apenas una decena de mesas tenía el Escher Platz, al que íbamos por primera vez, siguiendo el consejo de un amigo. Hasta un par de pinches, de esos inconfundibles aprendices del chef, se habían asomado por la puerta que daba a la cocina, con las caras brillantes de sudor y acomodándose los pañuelos blancos atados al pescuezo.

Pero el conflicto no parecía terminar en lo inmediato, y la situación contrastaba con aquel pacífico sitio arrancado de la Europa eterna: paneles de pura madera en las paredes, sillas vienesas, afiches con laberintos y cintas de Moebius, manteles a cuadros y tulipas de alabastro.

Y, al primer chillido de la tipa, se ve que el maître juzgó prudente y necesario tomar cartas en el asunto: se acercó a la mesa, los bigotes erizados, y con una mano recibió el efectivo que le entregaba el Bicho, y con la otra levantó firme y delicadamente a la borracha, sujetándola del codo. Ganada por lo inesperado, la borracha no pudo ni reaccionar —al alzarla, tintinearon los magníficos brazaletes dorados y la pedrería que le colgaba de las orejas—, y así fue llevada hasta la calle, con magistral profesionalismo. Y un conato de aplauso fue ahogado por las risas provenientes de varias mesas, a modo de despedida. Y el marido marchaba atrás de su mujer y del maître, con la misma expresión avergonzada de John Cazale en la segunda parte de “El padrino”, cuando Al Pacino les ordena a un par de monos de su custodia que saquen de la pista de baile a la indómita esposa de su hermano mayor. Pobre Fredo. Pobre Fredo y pobre Bicho.

—Qué papelón —dijo Claudia volviendo a hundir la cuchara en el ‘streusel’—. ¿Cómo se puede ser tan quilombera?

—Se puede ser tan quilombera —dije con total convicción, sin tomar mi parte del postre: parafraseando el comienzo de El cazador oculto, la asquerosa escena acababa de arrastrarme a la memoria asquerosas imágenes de mi asquerosa infancia.

—Yo no sería tan asertiva, Agus. —Claudia sonrió, sacó de su cartera un espejo, y con la punta de la servilleta se limpió un rastro blanco que la crema le había dejado en el labio. Después brindó con su copa en el aire y se mandó un buen trago del Luigi Bosca Rosé que yo había ordenado para acompañar el streusel.

Me pregunté si sería conveniente contarle lo que me estaba germinando en la cabeza desde que había empezado El Show de la Loca de Mierda, minutos atrás. ¿O sería mejor comentarle nomás que la borracha en cuestión le había pifiado al referirse a Vittorio Gassman como actor de “El magnífico cornudo”, y pasar a cualquier otro tema?

—Vaya a saber de dónde la conocía la tipa —dije.

—¿A quién, Agus?

—A la película. Hugo Tognazzi trabajaba, no Gassman.

—¿De qué hablás?

—Nada, boludeces mías. —Ma sí, me dije. Yo le cuento. Si pensamos casarnos, mejor que Claudia no ignore nada de mi vida—. ¿Sabés? Cuando vi la segunda de “El padrino” terminé de entender qué había pasado una noche, en la casa de mis tíos de La Lucila. No recuerdo qué se festejaba, porque esto que te cuento pasó hace mil años, y yo era muy chico. Pero sí me acuerdo que ahí estaba toda la familia.

—Me contaste que eran unos cuantos.

—Ya los vas a ir conociendo.

—Por mí…

—No seas mala. Te van a gustar, son tanos como los de antes. ¿Viste esos familiones tanos que se juntan a festejar Año Nuevo, con la mesa larga en el patio? Todavía nos quedan parientes que hablan en italiano y todo.

Puso los ojos en blanco. Dijo:

—No quiero ni imaginármelo, Agustín. Aparte deben de ser todos fachos rajados de cuando la democracia volvió a tu querida Italia.

Había momentos en que desconocía a la que iba a ser mi esposa, y este era uno de esos momentos. Me reí a pesar de la incomodidad.

—La nonna y el nonno se conocieron en un conventillo de La Boca —dije—, mucho antes de que Mussolini tomara el poder, allá en el paese.

—¿Qué viene ahora? —Claudia se puso seria—. ¿Otra clase de historia? Mejor contame de aquello que te pasó de chico. Lo de La Lucila. Decías que estaba toda la familia, y que eran un montonazo de gente.

—Tal cual. Mi abuela había tenido una legión de hermanas, y todas se casaron y le dieron a mi papá quinientos primos. Toda la familia estaba. Incluso estaba un hombre de traje, a quien yo no había visto jamás. (…)

Lo más visto hoy

- 1Tienen 18 años, golpearon a un hombre con retraso madurativo y casi los linchan « Diario La Capital de Mar del Plata

- 2El SOMU denunció penalmente a grupo empresario por depredación de fauna marina « Diario La Capital de Mar del Plata

- 3Cómo fue descubierto el adolescente de Miramar que planeaba una masacre escolar « Diario La Capital de Mar del Plata

- 4“¿Qué hicieron con el estadio?”: fuerte crítica del concejal Taccone « Diario La Capital de Mar del Plata

- 5Incendio en un complejo de viviendas a metros de la Clínica 25 de Mayo « Diario La Capital de Mar del Plata